程

讯

合

第二节 多黏菌素

【体内过程】

口服不易吸收,可用于肠道感染。

可分布全身组织,以肝、肾最高,可维持较长时间。不易进入细胞内,难以透过血脑屏障,主要分布在细胞外液。蛋白结合率约为50%。

经肾缓慢排泄,尿中浓度高。肾功能不全者排泄缓慢,其t1/2可延长2~3天。

【抗菌作用】

只对革兰阴性杆菌有效,如大肠杆菌、肺炎克氏菌、沙门菌、志贺菌等肠道杆菌和铜绿假单胞菌等有效,无论生长繁殖期、还是静止期的细菌均有效。

机制:含有带正电荷的游离氨基,能与革兰阴性菌细胞膜带负电荷的磷酸根结合,使细菌细胞膜表面积扩大,通透性增加,细胞内成分外漏,导致细菌死亡。

【临床应用】

临床主要用于对β-内酰胺类、氨基糖苷类抗生素耐药,又难以控制的铜绿假单胞菌、及其他革兰阴性杆菌引起的严重感染;

对其他耐药的大肠埃希菌、克雷伯菌属等革兰阴性杆菌引起的脑膜炎、败血症有一定的疗效。

口服不吸收,可作肠道手术前准备用药、白血病中性粒细胞缺乏者的细菌感染预防,治疗腹泻、急性痢疾、大肠杆菌所致的肠炎、创后感染。

局部应用,用于敏感细菌引起的眼、耳、皮肤黏膜感染及烧伤。

【不良反应】

多黏菌素常用量下,会引起急性肾小管坏死,出现蛋白尿、血尿等。因注射给药有强烈肾毒性,故除局部应用外,现很少使用。

可发生皮疹、瘙痒等过敏反应及胃肠道反应。

孕妇、肾功能不全患者慎用。

第九章 四环素及氯霉素类抗生素

广谱抗生素

抗菌谱:G+,G-,支原体,衣原体,立克次体,螺旋体

应用现状:

四环素类:不良反应多,耐药—少用

氯霉素类:造血系统毒性—慎用

分类:

1.天然品:金霉素、土霉素、四环素和地美环素(去甲金霉素)等。

2.半合成品:多西环素、米诺环素、美他环素。

天然四环素类作用较差,耐药菌株日益增多,现土霉素不用,金霉素限外用,四环素仅用于由立克次体、支原体和衣原体引起的感染性疾病。现已为抗菌活性强、毒性低的多西环素等新型抗菌药逐渐取代。

二、四环素类抗生素的共性

【体内过程】

吸收:与钙、镁、铝和铁等多价阳离子等起络合作用,因而含这些阳离子的药物和食物均可妨碍其吸收。

分布:能沉积于骨和牙组织 ,米诺环素在无炎症情况下能进入大脑,还可在泪液和唾液中达到高浓度,可用于脑膜炎球菌清除。

【抗菌特点】

高浓度具有杀菌作用。

抗菌谱广, G+ 菌> G- 菌;G+ 菌<青霉素类和头孢菌素;G- 菌<氨基糖苷类抗生素

无效:伤寒副伤寒、铜绿假单胞菌、结核、真菌、病毒

【临床应用】

一般临床首选药往往用多西环素。

立克次体感染(恙虫病,斑疹伤寒,Q热)

支原体感染(肺炎、泌尿生殖系统感染)

衣原体感染(鹦鹉热、沙眼)、

螺旋体感染

(回归热)-四环素或青霉素类

【不良反应】

1.胃肠道刺激:服药时多饮水

2.二重感染(superinfections):

定义:正常人的口腔、鼻咽、肠道等处有微生物寄生,菌群间维持平衡的共生状态,长期应用广谱抗生素,使敏感菌受到抑制,而不敏感菌乘机在体内生长繁殖,造成新的感染,又称菌群交替症。

表现:1)真菌感染鹅口疮、肠炎——抗真菌药

2)难辨梭状菌伪膜性肠炎——万古霉素或甲硝唑

3.对骨骼及牙生长的影响

“四环素牙”以及抑制骨骼发育

注意:孕妇、哺乳妇女、婴儿和8岁以下儿童禁用

4.其他:肝脏及肾脏损伤

变态反应

光敏反应和前庭反应

过期变质的药物毒性更强

第二节 氯霉素类抗生素

广谱,低浓度抑菌,高浓度杀菌

G-菌较强>G+菌 ;

支原体,衣原体和立克次体有效

临床:

耐药菌引起的严重感染

伤寒、副伤寒、立克次体感染

其他: 联合其他抗菌药治疗腹腔或盆腔的厌氧菌感染

眼科的局部用药

【不良反应】

1、血液系统毒性

可逆性血细胞减少:与剂量疗程有关,可恢复

机制:骨髓造血细胞线粒体中70S亚单位抑制作用,降低宿主线粒体铁螯合酶活性,血红蛋白合成减少

不可逆性再生障碍性贫血:与剂量疗程无关,发生率低,死亡率高,机制不清,女性高于男性,多在停药数周或数月后发生

2、灰婴综合征

定义:新生儿或早产儿用量过大,于用药后4天发生循环衰竭,出现腹胀、呕吐、呼吸急促及进行性皮肤苍白等

机制:肝脏发育不全,缺乏葡萄糖醛酸酶,解毒功能有限,肾排泄功能不完善,使药物在体内蓄积

防治:停药治疗,于停药后24-36 h逐渐恢复

禁用于新生儿、早产儿,G-6PDH缺陷者, 妊娠后期及哺乳期妇女

3、精神症状

引起精神病患者严重失眠、幻视、幻觉、狂躁、猜疑、抑郁等精神症状——禁用于精神病患者

4、胃肠道反应、肝、肾功能损害

5、其他:过敏反应,剥脱性皮炎、神经炎、共济失调、菌群失调所致的维生素缺乏、二重感染[NextPage]

第十章 人工合成抗菌药

©喹诺酮类药物

©磺胺类药

©其他合成抗菌药

重点内容:

1.喹诺酮类

(1)氟喹诺酮类抗菌药物的药动学特点、抗菌作用及机制、临床应用、不良反应

(2)诺氟沙星、环丙沙星、左氧氟沙星、司帕沙星、克林沙星、加替沙星等临床常用的氟喹诺酮类药物的抗菌作用特点及临床应用

2.磺胺类药及甲氧苄啶

(1)磺胺类药的抗菌作用及机制、临床应用、不良反应

(2)磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺嘧啶银、磺胺醋酰的抗菌作用特点及临床应用

(3)甲氧苄啶的抗菌作用机制及特点

第一节 喹诺酮类药物

一、喹诺酮类quinolones

喹诺酮类抗菌药特点:人工合成,抗菌谱广,抗菌作用强,口服吸收好,组织浓度高,与其他抗菌药物无交叉耐药性,不良反应少等。

第1代:萘啶酸,谱窄, 吸收差,副多,已淘汰(1962)

第2代:吡哌酸(1973)敏感菌的尿路感染与肠道感染

第3代(1980~1996年): 血药浓度提高,组织分布广,t 1/2延长;抗菌谱扩大到革兰阳性菌、衣原体、支原体、军团菌和结核杆菌,综合临床疗效甚至好于第三代头孢菌素。常用药物有诺氟沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星、司帕沙星等。

第4代(1997年以后):格帕沙星、克林沙星、莫西沙星、加替沙星等新氟喹诺酮类。保留了第三代特点,又增加了抗厌氧菌的活性,临床疗效甚至超过了β-内酰胺类抗生素。

氟喹诺酮类抗菌药的共性

【体内过程】

吸收:

大多口服吸收良好,给药后1~2h内达到血药峰浓度,生物利用度高。诺氟沙星和环丙沙星除外

可螯合二价和三价阳离子,不与含有Ca 2+、Mg2+、Zn2+的食品、药物同服。

与制酸药物同时服用,形成络合物,减少其肠道吸收。

分布:

血浆蛋白结合率低,一般为10%~37%。

表观分布容积大,体内的分布较广,可进入骨、关节、前列腺等。

培氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星可进入脑脊液,能达到有效治疗浓度。

在某些组织内,肺、肝、肾、膀胱、前列腺、卵巢、输卵管和子宫内膜,药物浓度高于血药浓度。

消除:

诺氟沙星、环丙沙星t 1/2仅3~5h。左氧氟沙星、莫西沙星、司氟沙星、加替沙星、曲伐沙星则为6~11h,司氟沙星可达18h。

少数药物通过肝脏代谢,大多数主要以原形由肾脏排泄,但各药差异较大。

氧氟沙星、左氧氟沙星、洛美沙星、氟罗沙星主要自肾排出;

环丙沙星、依诺沙星、诺氟沙星部分在肝脏生物转化,部分自肾排出。

[抗菌作用] 强大杀菌

第三代:

早期药物:诺氟沙星,抗菌活性超过第一、二代,但仍是氟喹诺酮类中最低的。

后期产品:环丙沙星、依诺沙星、左氧氟沙星、洛美沙星和氧氟沙星等。

(1)革兰阴性菌:强大,革兰阴性球菌和杆菌(如肠杆菌属、假单胞菌属、奈瑟菌属、嗜血杆菌属、弯曲杆菌属)的MIC低,尤其对需氧革兰阴性杆菌,包括铜绿假单胞菌在内,有强大杀菌作用,其中环丙沙星活性最强。

(2)革兰阳性球菌:金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、溶血性链球菌、肠球菌等;

(3)衣原体、支原体、军团菌、结核杆菌也有效。[NextPage]

第四代:

加替沙星、莫西沙星、司氟沙星、曲伐沙星等。

(1)铜绿假单胞菌,革兰阳性菌,特别对肺炎链球菌、耐药葡萄球菌:抗菌活性明显增强。

(2)衣原体、支原体、军团杆菌属等细胞内病原体:有效。

(3)革兰阴性菌:抗菌活性均未超过环丙沙星。

(4)厌氧菌:莫西沙星、曲伐沙星。

[喹诺酮类药物的机制]

DNA回旋酶:抗革兰阴性细菌的主要靶酶。选择性抑制敏感细菌DNA回旋酶的A亚单位的切割及封口活性。

拓扑异构酶Ⅳ:抗大多数革兰阳性细菌的主要靶酶。阻断拓扑异构酶Ⅳ的解旋活性,阻碍细菌DNA合成,导致细菌死亡,呈杀菌作用。

哺乳动物真核细胞中不含DNA回旋酶,喹诺酮仅在很高浓度才能抑制哺乳动物拓扑异构酶,故喹诺酮类对细菌选择性高,不良反应少。

〔临床应用〕

第三代氟喹喏酮类药物:

1.泌尿生殖道感染:氧氟沙星、洛美沙星、依诺沙星为首选;

2.肠道感染与伤寒:

3.呼吸道感染:左氧氟沙星与万古霉素合用首选治疗青霉素高度耐药的肺炎链球菌感染。

4.骨骼系统感染:用于急慢性骨髓炎、化脓性关节炎:本类药物为首选,渗入骨组织,超过其他药物。

5.皮肤软组织的感染:用于包括革兰阴性杆菌所致的五官科感染和伤口感染。

6.其他:用于治疗败血症、细菌性脑膜炎、腹膜炎等严重感染。 替代氯霉素,作为治疗伤寒的首选药物。

〔不良反应及应用注意〕

消化道反应:如恶心、呕吐、上腹不适、腹痛腹泻、食欲减退,以培氟沙星和环丙沙星为多。氧氟沙星还可引起伪膜性肠炎。

中枢神经系统反应:头晕、头痛、情绪不安、烦躁、失眠、眩晕等不良反应,仅次于消化道反应。不宜用于有中枢神经系统病史者,尤其是有癫痫病史的患者。

过敏症状:发生皮疹、血管神经性水肿、光敏性皮炎等;偶见过敏性休克。光敏性皮炎,以洛美沙星多见。

一过性白细胞减少,有时可引起关节痛、肌肉痛和关节炎。

对幼年动物可引起轻度软骨组织损害,不宜用于妊娠期妇女、骨质未发育完全的小儿。

药物分泌于乳汁,哺乳妇女服用时应停止哺乳。

肾功能减退者,经肾排出的药物,如氧氟沙星应减量。

35-2

二、常用氟喹诺酮类药物

诺氟沙星(norfloxacin)又名氟哌酸

环丙沙星(ciprofloxacin)又名环丙氟哌酸

氧氟沙星(ofloxacin)又名氟嗪酸

左氧氟沙星(levofloxacin)

洛美沙星(lomefloxacin)

氟罗沙星(fleroxacin)又名多氟沙星

斯氟沙星(sparfloxacin)又名司帕沙星

莫西沙星(moxifloxacin) [NextPage]

诺氟沙星

诺氟沙星(氟哌酸,norfloxacin),第三代中第一个氟喹喏酮类药物,为依诺沙星、培氟沙星、环丙沙星的原形。

口服吸收迅速,约2h达血药浓度峰值。

蛋白结合率低(10%~l5%)。

在肾脏和前列腺中的药物浓度为血中的6.6倍和7.7倍,在胆汁中的浓度亦高;

抗菌活性最低。

培氟沙星

广泛分布于机体组织及体液,可通过炎症脑膜进入脑脊液。口服或静滴,脑脊液均可获得有效浓度。

抗菌谱广,与诺氟沙星相似,抗菌活性略逊于诺氟沙星

氧氟沙星

高效广谱抗菌药:

●革兰阳性菌:优于诺氟沙星

●革兰阴性菌:包括铜绿假单胞菌,有较强作用

●肺炎支原体、奈瑟菌、厌氧菌、结核杆菌也有一定活性。

环丙沙星

抗菌谱广,体外抗菌活性为目前临床应用喹诺酮类中最强的。但厌氧菌无效。

用于全身感染,包括呼吸道、泌尿道、消化道、皮肤及软组织感染均有效,对前列腺炎也有效。

能部分渗入脑组织和脑脊液,可用于治疗流行性脑脊髓膜炎和化脓性胸膜炎。

洛美沙星

抗菌谱广,其体内抗菌活性比诺氟沙星、氧氟沙星和左氧氟沙星强,不及氟罗沙星。

洛美沙星所致的光敏反应最常见.

氟罗沙星

体外抗菌活性略逊于环丙沙星,但其体内抗菌活性强于诺氟沙星、氧氟沙星和环丙沙星。

左氧氟沙星

抗菌活性强,对革兰阳性、革兰阴性临床常见致病菌具有较强的抗菌作用,对衣原体、支原体、军团菌及结核杆菌亦有较强的作用。

司帕沙星

为长效品种,tl/2为17.6h,本品具有强组织穿透力,可迅速进入多种组织和体液,脑脊液亦达血药浓度的24%。

对葡萄球菌、链球菌等革兰阳性球菌的作用增强,为环丙沙星2~4倍;对β-内酰胺类抗生素耐药的肺炎球菌有效。

克林沙星

●革兰阳性和阴性菌:比司帕沙星强4~8倍;

●耐环丙沙星的葡萄球菌:有较高抗菌活性。

●肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌:与环丙沙星相似;

●非发酵菌、嗜麦芽窄食单胞菌、幽门螺杆菌:

有较强作用;

●厌氧菌:比环丙沙星、司帕沙星更强;

●本品光敏反应率高。

加替沙星

对各种呼吸道病原菌、革兰阳性菌中MASA(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌)、粪肠球菌、厌氧菌有良好作用.

对肠杆菌科细菌作用与环丙沙星相似。对铜绿假单胞菌作用差。

莫西沙星

对呼吸道菌属、肺炎支原体、衣原体、嗜肺军团菌等敏感。

临床用于消化道、皮肤、软组织感染,限用于耐青霉素的肺炎链球菌引起的

【体内过程】

吸收:

易吸收的磺胺药,口服后主要在小肠上段吸收,短、中效类口服后2~4h达血药浓度高峰,长效类约需4~6h达血药浓度高峰。

分布:

血浆蛋白疏松结合,除磺胺嘧啶结合率在20%~25%外,其余多在90%左右。

广泛分布于全身各组织和体液中,还可通过胎盘,进入胎儿体内。磺胺药在肝、肾中含量较高

在神经、肌肉及脂肪组织中含量较低。

某些磺胺药,如SD、SMZ,与血浆蛋白结合少,能通过血脑屏障,分布到脑脊液中,进入脑脊液量达血药浓度的40%~80%。

磺胺类也可渗入胸腔、腹腔、滑膜腔和眼房中。

消除:

在肝中被乙酰化;大部分从肾小球滤过,小部分经肾小管分泌,经尿排泄。

各种磺胺药的乙酰化程度,乙酰化物的溶解度不同,但一般溶解度都较小,易在肾小管中析出结晶,引起泌尿系统的不良反应。

少数磺胺类药可自胆汁、乳汁、唾液、支气管中排出。

难吸收磺胺则主要经肠道排出。

〔抗菌谱〕抑菌剂

较广,对多种G+和G-菌均有抑制作用。最敏感的有A群链球菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌、鼠疫杆菌和诺卡菌属;对砂眼衣原体、疟原虫及放线菌等也有抑制作用。

磺胺类药与磺胺增效剂甲氧苄啶合用,使疗效明显增强,抗菌范围增大。

对病毒、立克次体、支原体、螺旋体无效。[NextPage]

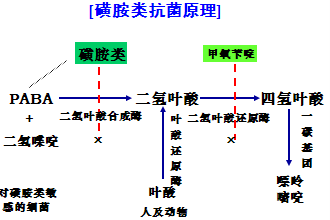

通过抗菌机制,提示以下问题:

1.人体细胞能直接利用外源性叶酸,不受影响。

2.PABA与二氢叶酸合成酶的亲和力较磺胺类强万倍,需采用首剂加倍。

3.脓液和坏死组织及普鲁卡因水解可产生PABA对抗抑菌作用,必须清创排毒方可应用,忌与普鲁卡因配伍使用。

4. 但用易产生耐药,且为永久的,不可逆的。

【临床应用】

(1)流行性脑脊髓膜炎:

选用SD:脑膜炎球菌对磺胺药高度敏感,SD与血浆蛋白结合率低,药物分子小,易进入脑脊液,浓度高,疗效好。一般口服,重症用其钠盐深部肌注或缓慢静注。

(2)呼吸道感染:

可选用磺胺甲噁唑(SMZ),并常与甲氧苄啶(TMP)合用,增强疗效。

(3)泌尿道感染:

大肠杆菌、变形杆菌等引起的急性泌尿道感染。

选用磺胺异噁唑,排泄快,乙酰化率低,易溶于水,尿中浓度高,不需同服碳酸氢钠,抗菌力强。

也可用SD或SMZ,但需加服等量碳酸氢钠,以增加药物溶解度。也可加用TMP。

(4)伤寒:可选用磺胺甲噁唑,加TMP。

(5)鼠疫:可选用磺胺嘧啶,加链霉素。

(6)肠道感染:

一般肠道感染:口服肠道内难吸收的酞磺胺噻唑、琥珀酰磺胺噻唑;用于肠道手术前准备,防止手术后感染。

严重的志贺菌痢:应用易吸收磺胺药,如磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶等或用抗生素治疗。

溃疡性结肠炎:柳氮磺吡啶。

(7)局部软组织或创面感染:

溶血性链球菌引起的丹毒、疔、痈、蜂窝组织炎等,口服SMZ、SD、SMM等也有较好的疗效。

铜绿假单胞菌创面感染:可选用磺胺嘧啶银。

2.过敏反应:本类交叉过敏

3.血液系统反应 G-6-PD缺乏易致溶血性贫血

4.CNS反应:头晕失眠,不应从事高空作业和驾驶

5. 其他:消化道反应;肝损,急性坏死

注意:早产儿,新生儿,孕乳妇不应使用

二、常用磺胺类药物

1.全身感染用药

磺胺嘧啶(sulfadiazine,SD)

口服易吸收,血浆蛋白结合率45%,易透过血脑屏障,脑脊液浓度可达血浆浓度的80%。是治疗流行性脑脊髓膜炎的首选药物,首选治疗诺卡菌属所致的肺部感染、脑膜炎、脑脓肿。但在尿中易析出结晶,需注意对肾的损害。

磺胺甲噁唑(SMZ) 又名新诺明,半衰期与甲氧苄啶(TMP)相近,约10~12h,两药合用血浓度的时程一致,且发挥协同作用。脑脊液中浓度低于SD,仍可用于预防流脑,也可用于大肠埃希菌等所致的泌尿道感染。

甲氧苄啶(trimethoprim,TMP)

抗菌谱和磺胺药相似,但抗菌作用较强,对多种革兰阳性和阴性细菌有效。单用易引起细菌耐药性。

抗菌作用机制是抑制细菌二氢叶酸还原酶,使二氢叶酸不能还原成氢叶酸,阻止细菌核酸的合成。与磺胺药合用,可使细菌的叶酸代谢遭到双重阻断,增强磺胺药的抗菌作用达数倍至数十倍,甚至出现杀菌作用,又名磺胺增效剂。

口服吸收迅速而完全,血浆t1/2约为10小时,和SMZ相近。

TMP常与SMZ或SD合用,治疗呼吸道感染、尿路感染、肠道感染和脑膜炎、败血症等。对伤寒、副伤寒疗效不低于氨苄西林,也可与长效磺胺药合用于耐药恶性疟的防治。

TMP毒性较小,大剂量、长期用药可致轻度可逆性血象变化如白细胞减少、巨幼红细胞性贫血,必要时可注射四氢叶酸治疗。

| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved

|