程

讯

合

第三十章利尿药及脱水药

重点内容:

1.利尿药

(1)利尿药的作用部位与分类

(2)呋塞米、氢氯噻嗪的药理作用、临床应用及不良反应

(3)氨苯蝶啶、螺内酯、乙酰唑胺利尿作用特点及临床应用

2.脱水药

甘露醇的药理作用及临床应用

第一节利尿药

利尿药是一类直接作用于肾脏,影响尿的生成过程,促进电解质和水的排出,增加尿量,消除水肿的药物。

一、利尿药作用的生理学基础

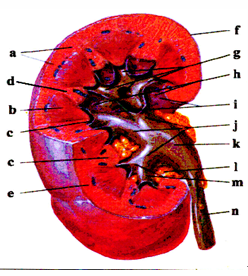

肾脏:由肾单位组成

(一)肾小球滤过:血液流经肾小球时,低分子物质和水经肾小球滤过,形成原尿,原尿中99%的水和钠在肾小管被重吸收,仅1%左右成为终尿,被排出体外。

(二)肾小管和集合管的重吸收和分泌

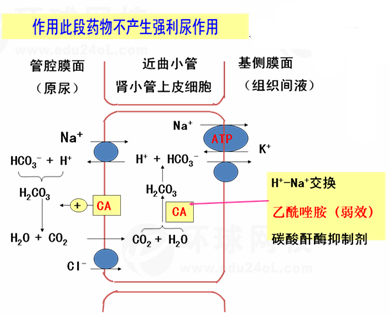

1.近曲小管

原尿中60%-70%的Na+在近曲小管重吸收。

机制:

二氧化碳和水→碳酸酐酶催化→碳酸→水解→H+。通过管腔侧Na+-H+交换、基膜侧Na+,K+-ATP酶(Na+泵)转运。

碳酸酐酶抑制药:减少H+生成而利尿,但较弱。

2.髓袢升支粗段的髓质和皮质部

原尿中约1/3的Na+在此段被重吸收。

机制:氯化钠的重吸收,依赖于管腔膜上的Na+-K+-2C1-同向转运机制,将管腔内的Na+、K+和2Cl-同向转运至细胞内,Na+再吸收入血,K+返回管腔内。

此过程无水的重吸收,造成尿液稀释,肾髓质高渗的现象。

当低渗尿流经高渗髓质中的集合管时,在抗利尿激素的影响下,水被重吸收,使尿液浓缩。

袢利尿药,如呋塞米等:抑制Na+-K+-2Cl-同向转运机制,产生强效利尿作用。

3.远曲小管和集合管

此段有5%~10%的Na+被重吸收。

机制:

通过Na+-Cl-同向转运机制,将Na+、Cl-同向转运至细胞内,转运速率较粗段为慢。

存在H+-Na+交换、K+-Na+交换。

醛固酮促进的Na+重吸收和K+的分泌。

噻嗪类:抑制Na+-C1-同向转运系统,发挥利尿作用。

二、利尿药的分类

1.强效利尿药

主要作用于肾小管髓袢升支粗段髓质部和皮质部,干扰Na+-K+-2C1-同向转运系统,利尿作用强大,也称袢利尿药,如呋塞米、依他尼酸、利尿酸及布美他尼等。

2.中效利尿药

主要作用于远曲小管近端的Na+-C1-同向转运系统,利尿作用中等,如噻嗪类、氯噻酮等。

3.低效利尿药

主要作用于远曲小管远端和集合管,利尿作用弱于上述两类。主要有钠通道阻滞药,如氨苯喋啶、阿米洛利,醛固酮受体抑制药,螺内酯。

作用于近曲小管,碳酸酐酶抑制药,乙酰唑胺等。

[药理作用]

1.利尿

髓袢升支粗段Na+-K+-2Cl-共转运子

↓稀释与浓缩强效速效暂短

排:Cl->Na+>K+,Mg2+,Ca2+

2.直接扩张小动脉,减轻心脏负荷,减低肾血管阻力,增加肾血流量。

【临床应用】

1.严重水肿

2.急性肺水肿和脑水肿

• 静脉注射→迅速扩张血管、利尿、降低血容量→回心血量减少,减轻心脏负荷→消除左心衰竭引起的急性肺水肿。是急性肺水肿的迅速有效的治疗手段之一。

• 利尿→血液浓缩,血浆渗透压增高→降低颅内压→消除脑水肿。对脑水肿合并心衰者尤为适用。

3.急慢性肾衰竭

增加肾血流量→缺血区肾血流增加更明显,对急性肾衰早期的少尿、肾缺血有明显改善作用;

利尿→冲洗肾小管,防止肾小管的萎缩和坏死,不延缓肾衰的进程。

大剂量呋塞米可以治疗慢性肾衰,增加尿量,其他药物无效时,仍然能产生作用。用于急性肾衰早期的防治,

禁用于无尿的肾衰患者。

4.加速某些毒物的排泄

5.高钙血症:抑制Ca2+的重吸收,降低血钙。

【不良反应】

1.水和电解质紊乱

2.耳毒性:依他尼酸最易引起,布美他尼最小

3.高尿酸血症

4.其他

本类药物还有依他尼酸(利尿酸)、布美他尼(丁氧苯酸),其作用机制、用途、不良反应、禁忌等与呋塞米相似

(二)中效利尿药

噻嗪类

噻嗪类,有相似的基本结构,差别在部分取代基上。

利尿作用基本相似,作用强度、起效速度和维持时间不同。包括:

●氢氯噻嗪,是本类药物的典型代表。

●氯噻嗪

●苄氟噻嗪

●环戊噻嗪

●氯噻酮(氯酞酮)

●吲达帕胺等。[NextPage]

【药理作用】

1.利尿作用

利尿作用中等。

机制:抑制远曲小管近端Na+-C1-同向转运系统,抑制氯化钠重吸收,肾小管管腔渗透压增高,水重吸收减少而利尿。

转运至远曲小管的Na+增加,促进了K+-Na+交换。尿中除排出Na+、C1-外,K+的排泄也增多,长期服用可引起低血钾。

轻度抑制碳酸酐酶,抑制H+-Na+交换而利尿。H+-Na+交换受抑制,K+-Na+交换增加,可导致低血钾。

可减少尿酸排泄,促进Ca2+重吸收、促进Mg2+的排出。

2.降压作用

常用的降压药。

用药早期:通过利尿、血容量减少而降压;

长期用药:通过排钠较多,血管对儿茶酚胺的敏感性降低,血管扩张而产生降压作用。

3.抗利尿作用

噻嗪类利尿药能明显减少尿崩症患者的尿量、口渴症状。

机制:排钠→血浆渗透压降低→减轻口渴感。

【临床应用】

1. 水肿:

1) 轻、中度心源性水肿首选药物,也是慢性心功能不全的主要治疗药物之一。注意强心苷中毒

2)肾性水肿:

3)肝硬化腹水:应注意补K+

2.高血压病:

3.尿崩症:

4.高尿钙伴有尿结石者

【不良反应及防治】

1.电解质紊乱:

低钾.低钠.低镁.低氯碱血症。

抑制碳酸酐酶,减少H+分泌,使氨排出减少,可引起血氨升高,故肝功能不全、肝硬化患者慎用,以防引起肝性脑病。

2.高尿酸血症痛风者甚用

3.代谢紊乱:高血糖高血脂症

糖尿病和高血脂症患者甚用

4.过敏反应:与磺胺类交叉过敏

(三)低效能利尿药

保钾利尿药:氨苯蝶啶、阿米洛利

主要作用于远曲小管远端和集合管,直接阻止管腔钠通道,减少Na+的重吸收,使Na+的排出增加而利尿;同时抑制Na+-K+交换,伴有血钾升高。

在临床上常与排钾利尿药合用,治疗顽固性水肿。单用疗效较差,常与噻嗪类合用。

不良反应:

高血钾和消化道症状恶心、呕吐、腹泻等。

氨苯喋啶抑制二氢叶酸还原酶,引起叶酸缺乏,肝硬化病人服用此药,可发生巨幼红细胞性贫血。

螺内酯(安体舒通)

化学结构与醛固酮相似,竞争性与胞浆中的醛固酮受体结合,拮抗醛固酮的排钾保钠作用,是保钾利尿药。利尿作用与醛固酮水平有关。

作用弱而缓慢,服药后1天起效,2~4天达最大效应,长期使用效果可能减弱。

主要用于治疗与醛固酮升高有关的顽固性水肿,如充血性心力衰竭、肝硬化、肾病综合征。作用弱,常与其他利尿药合用。

不良反应较轻,少数患者可引起头痛、困倦、精神紊乱等。但久用可引起高血钾,肾功能不良尤易发生,故肾功能不全者禁用。

可引起男子****女性化和性功能障碍、妇女多毛症等,停药后可迅速恢复。

乙酰唑胺(醋唑磺胺)

主要通过抑制近曲小管碳酸酐酶的活性,抑制HCO3-的重吸收,使尿中HCO3-、K+和水的排出增多,而产生利尿作用。目前临床一般不作利尿药用。

抑制眼睫状体向房水中分泌HCO3-,减少房水的生成,降低眼内压,

临床主要用于

1.治疗青光眼。

此外,

2.碱化尿液

3.纠正代谢性碱中毒

第二节脱水药渗透性利尿药(osmoticdiuretics)

特点

② 脉注射后,不易通过毛细血管进入组织,可以提高血浆渗透压,产生组织脱水作用。

②易经肾小球滤过,不被肾小管再吸收,。增加水和部分离子的排出,产生渗透性利尿作用。

甘露醇(mannitol)

口服不吸收,主要用20%的高渗溶液静脉注射、静脉点滴。[NextPage]

[药理作用与临床应用]

静脉注射→不易从毛细血管渗入组织→提高血浆渗透压→组织间液向血浆转移→组织脱水→降低颅内压和眼内压。

→血容量增加→肾小球滤过率提高→在肾小球滤过后不易被重吸收→使Na+和水在近曲小管和髓袢升支的重吸收减少,降低髓质高渗区的渗透压→利尿。

静脉注射一般在10min产生利尿作用,2~3h达高峰,持续6~8h。

临床应用:

①脑水肿、青光眼:静脉注射后其脱水作用,可迅速降低颅内压和眼内压,是治疗脑水肿、降低颅内压安全而有效的首选药物,也用于青光眼急性发作及手术前降眼压。

②急性肾衰竭:急性肾衰早期及时应用甘露醇,可增加肾血流量,提高肾小球滤过率,增加尿量,从而防止肾小管萎缩、坏死,改善肾缺血。

不良反应少见,注射过快时可引起一过性头痛、眩晕、视力模糊和心悸等。慢性心功能不全、尿闭及活动性颅内出血者禁用。

山梨醇和50%的高渗葡萄糖,也作渗透性利尿药使用,临床上主要用于脑水肿和急性肺水肿,效果不如甘露醇。

真题:13道

16.螺内酯临床常用于治疗

A.脑水肿

B.急性肾功能衰竭

c.醛固酮增高引起的水肿

D.尿崩症

E.高血压

20.呋塞米利尿的主要作用部位是

A.远曲小管近端

B.远曲小管远端

c.肾小管髓袢升支粗段

D.集合管

E.肾小球

20.作用于远曲小管和集合管的利尿药是

A.氨苯蝶啶

B.吲达帕胺

C.呋塞米

D.氢氯噻嗪

E.氯噻酮

[54-56]

A.呋塞米

B.乙酰唑胺

C.氢氯噻嗪

D.螺内酯

E.氨苯蝶啶

54.预防急性肾功能衰竭可选用A

55.治疗轻型尿崩症可选用C

56.冶疗青光眼可选用B

【59-61】

A.螺内酯

B.甘露醇

C.氨苯蝶啶

D.阿米洛利

E.呋塞米

59.治疗急性肾功能衰竭的药物是E

60.治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是A

61.治疗脑水肿、降低颅内压的首选药物是B

[58-59]

A.氢氯噻嗪

B.呋塞米

C.氨苯蝶啶

D.螺内酯

E.乙酰唑胺

58.治疗轻、中度心源性水肿的药物是A

59.治疗急性肾功能衰竭的药物是B[NextPage]

82呋塞米临床可用于ABCE

A急性肾功能衰竭

B严重水肿

C降血压

D调血脂

E加速某些毒物的排泄

80.可治疗脑水肿的药物有AD

A.呋塞米

B.氨苯蝶啶

C.氢氯噻嗪

D.甘露醇

E.螺内酯

第三十一章作用于血液的药

重点内容:

1.抗凝血药

肝素、低分子量肝素、华法林的药理作用、临床应用、不良反应

2.促凝血药

维生素K、抗纤维蛋白溶解药的药理作用特点

3.抗血小板药

阿司匹林、双嘧达莫、噻氯匹定的药理作用及临床应用

4.纤维蛋白溶解药

链激酶、尿激酶、t—PA的临床应用

5.抗贫血药

铁剂、叶酸、维生素B12、重组人促红素的临床应用

6.造血细胞生长因子

重组人粒细胞集落刺激因子、重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子的临床应用

第一节抗凝血药和促凝血药

抗凝血药:通过抑制某些凝血因子功能,或减少凝血因子合成,阻止血液凝固、血栓形成。

促凝血药:通过激活凝血过程的某些凝血因子,或增加凝血因子的量,加快血液凝固。

一、抗凝血药肝素

• 吸收口服无效,常静脉给药。

• 分布为带阴电荷的大分子物质,不易过生物膜,肠道破坏失活。

药理作用

1.肝素在体内、体外均有强大抗凝作用

·增强抗凝血酶III(ATIII)活性

·激活肝素辅助因子II(HCII)

·促进纤溶系统激活(t-PA+TFPI)

2.抗血小板聚集

3.降脂作用

4.抗炎作用

5.抗血管内膜增生作用

【临床应用】

1.防治血栓栓塞性疾病

用于心肌梗死、肺栓塞、外周静脉血栓和心血管手术时栓塞等,快速抗凝、防止血栓的形成和扩大。对已形成的血栓无溶解作用。

2.弥漫性血管内凝血症(DIC)的高凝期。

3.体外抗凝。

【不良反应】

毒性较低,肌注可引起局部血肿,过量易致出血,一旦出血立即停药,并用鱼精蛋白对抗。

偶见过敏反应。

禁用于肝肾功能不全、溃疡、严重高血压、孕妇、先兆流产、外科手术后、血友病患者、脑出血、亚急性心内膜炎的病人。

分子量肝素(LMWH)

与肝素相比,抗凝作用强,对纤溶系统影响小,出血并发症少。

临床用于血液透析时防止血栓形成,也用于防治深部静脉血栓形成。

香豆素类抗凝剂

香豆素类抗凝剂常用药物有:

(口服抗凝药)

●双香豆素

●醋硝香豆素(新抗凝)

●新双香豆素(双香豆素醋酸乙酯)

●华法林(苄丙酮香豆素)等。

口服吸收慢、不规则;与血浆蛋白结合率高(约100%),[NextPage]

【药理作用】

肝脏合成凝血因子,需要氢醌型维生素K参与。

华法林结构与维生素K相似,可竞争性阻止氢醌型维生素K生成,妨碍维生素K的循环再利用,阻止凝血因子合成,产生抗凝作用。

特点:

●对已存在于血液的凝血因子无影响。给药后,需待机体内凝血因子耗竭后才起作用,故起效慢;

●停药后,须待新的凝血因子合成,才能恢复凝血能力,因而药效维持时间长。

●体外使用无效。

【临床应用】

主要用于防治血栓性疾病,常先用肝素,再用香豆素类维持。

缺点:药效不易控制,与其他药物之间相互作用发生率高。应用时最好监测凝血功能。

【不良反应】

过量易引起出血,对轻度出血者,减量或停药即可缓解;对中重度者,应给予维生素K1、输新鲜血或输血浆。

禁忌证同肝素。

【药物相互作用】

血浆蛋白结合率极高,同时使用其他高血浆蛋白结合的药物,如保泰松、甲苯磺丁脲等将使其游离药物浓度升高,抗凝作用也加强。

肝药酶诱导剂,如巴比妥类等,使肝药酶活性升高,加速其代谢,故抗凝作用减弱;肝药酶抑制剂的作用则相反。

血液(14道/4=约3。5/年;抗凝药7道题)

[57·59]

A.肝素

B.华法林

C.噻氯匹定

D.尿激酶

E.维生素K

57.在体内有抗凝血作用的药物是B

58.可抑制血小板聚集和释放的药物是C

59.在体内体外均有抗凝血作用的药物是A

A华法林

B肝素

C噻氯匹定

D氨甲苯酸

E链激酶

58血栓性疾病的维持治疗宜选用A

59弥漫性血管内凝血症的高凝期治疗宜选用B

60治疗急性血栓栓塞性疾病宜选用E

61治疗血小板高聚集状态引起的循环性障碍宜选用C

A.华法林

B.低分子量肝素

C.氨甲苯酸

D.阿司匹林

E.链激酶

60.通过溶解血栓治疗各种急性血栓栓塞性疾病的药物是E

61.用于血液透析,防止血栓形成的药物是B

81.肝素的药理作用特点是ACD

A.口服无效

B.抗凝作用慢而持久

C.体内外均有抗凝作用

D.抗凝作用强

E.有促纤溶作用

82.肝素可用于BCD

A.抗血小板功能障碍

B.体外抗凝

C.弥漫性血管内凝血的高凝期

D.防治血栓栓塞性疾病

E. 血小板减少性紫癫[NextPage]

二、促凝血药

维生素K

维生素K有四种:脂溶性的K1、K2,水溶性的维生素K3、K4。

维生素K缺乏阻碍肝脏合成凝血因子Ⅱ、Ⅷ、Ⅳ、X,导致凝血酶原时间延长,并引起出血。

【临床应用】

1.维生素K缺乏症

2.抗凝药过量出血:治疗双香豆素类过量引起的出血。

抗纤维蛋白溶解药

抗纤维蛋白溶解药,竞争性地阻止纤溶酶原吸附于纤维蛋白上,妨碍其激活成纤溶酶,高浓度也直接抑制纤溶酶。

常用的药物有:氨甲苯酸(PAMBA,对羧基苄胺,抗血纤溶芳酸)、氨甲环酸(AMCHA,抗血纤溶环酸,止血环酸,凝血酸)。

临床主要用于:纤溶亢进所致的出血,如术后的异常出血,鼻、喉、口腔局部止血,也可用于血友病的辅助治疗。

用量过大可致血栓形成。

第二节抗血小板药

本类药物主要抑制血小板的功能,可预防血栓形成。

阿司匹林,通过不可逆抑制血小板环氧酶,使TXA2减少,抑制血小板聚集。应用:小剂量用于预防脑血栓,也用于心绞痛、心肌梗死、缺血性中风的预防和治疗。

双嘧达莫(潘生丁),机制:(1)激活腺苷酸环化酶,促进ATP转化成cAMP;(2)抑制磷酸二酯酶,减少cAMP的分解;(3)提高PGI2,降低TXA2浓度。临床用于治疗血管栓塞性疾病,防止血栓形成。

噻氯匹定,能抑制ADP、胶原、凝血酶、花生四烯酸、前列腺素内过氧化物等多种诱导剂引起的血小板聚集。

应用:预防和治疗因血小板高聚集状态,引起的心、脑及其他动脉的循环障碍性疾患。

第三节纤维蛋白溶解药

纤维蛋白溶解药能激活纤溶酶,促进纤溶,对已形成的血栓有溶解作用。

链激酶(SK)又名溶栓酶,β-溶血性链球菌产生的一种蛋白质。

应用:主要用于各种急性血栓栓塞性疾病。

尿激酶

尿激酶是一种由肾制造,从尿中提取的活性蛋白酶。用途和不良反应与链激酶相似。

组织纤维蛋白溶酶原激活剂(t-PA)

是天然存在于机体的一种酶,现用基因重组技术制备。进入体内后灭活也快,半衰期仅几分钟。

应用:心肌梗死、肺栓塞。

第四节抗贫血药

贫血指循环血液中的红细胞数、血红蛋白低于正常值的病理现象。

缺铁性贫血--硫酸亚铁、枸橼酸铁铵和右旋糖酐铁

巨幼红细胞性贫血--叶酸、维生素B12

再生障碍性贫血

第五节造血细胞生长因子

重组人粒细胞集落刺激因子(rhG-CSF):应用:肿瘤放、化疗引起骨髓抑制、自体骨髓移植所致的白细胞减少,并可预防因白细胞减少引起的并发感染,也用于再生障碍性贫血、急性白血病。

重组人粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子(rhGM-CSF)

真题

21.维生素B12主要用于

A.双香豆素类过量引起的出血

B.纤溶亢进所致的出血

c.血栓性疾病

D.恶性贫血和巨幼红细胞贫血

E.肾性贫血

21双嘧达莫的药理作用为

A抑制血小板功能

B溶解纤维蛋白

C抑制凝血因子合成

D激活凝血酶

E加速凝血因子耗竭

【62-63】

A.抑制血小板聚集

B.促进四氢叶酸类辅酶的循环利用

C.抑制纤溶酶

D.促进纤溶

E.阻止凝血因子合成

62.维生素K的作用是B

63.阿司匹林的作用是A

A华法林

B肝素

C噻氯匹定

D氨甲苯酸

E链激酶

58血栓性疾病的维持治疗宜选用A

59弥漫性血管内凝血症的高凝期治疗宜选用B

60治疗急性血栓栓塞性疾病宜选用E

61治疗血小板高聚集状态引起的循环性障碍宜选用C

A.华法林

B.低分子量肝素

C.氨甲苯酸

D.阿司匹林

E.链激酶

60.通过溶解血栓治疗各种急性血栓栓塞性疾病的药物是E

61.用于血液透析,防止血栓形成的药物是B

83.重组人粒细胞集落刺激因子(rhG-CSF)可用BCE

A.缺铁性贫血

B.化疗后白细胞下降

C.再生障碍性贫血

E. 血小板减少

E.巨幼红细胞性贫血

| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved

|